Viel Aufwand, keinerlei Ertrag und regelmässige Zwangs-Illegalität. So sieht aktuell der Alltag von Tierärzten bei der Behandlung von Wildtieren aus. Die Schweizer Tierärzte-Gesellschaft fordert nun vom Bundesrat, die dafür verantwortliche Gesetzeslücke zu schliessen. Bettina de Roche von der Tierklinik Interlaken erklärt, worum es geht.

Ein Igel humpelt mit einem gebrochenen Bein durch den Garten, beim Waldspaziergang findet man ein Baby-Eichhörnchen, dessen Mutter nicht in Sicht ist, oder ein Vogel fliegt ins Wohnzimmerfenster und bleibt auf dem Balkon liegen. Der erste Reflex ist hier für die meisten Menschen zu helfen. Das verletzte oder verwaiste Tierchen einzusammeln und dann beim Tierarzt vorbeizubringen. Doch das ist unter Umständen nicht nur schlecht für das betroffene Tier, dabei macht man sich eigentlich sogar strafbar.

Schlecht für das betroffene Tier ist es, wenn es sich etwa um ein Jungtier handelt, das nicht verwaist, sondern nur kurz von seinen Eltern allein gelassen wurde. «Diese werden auch nicht zurückkehren, solange sich eine Bedrohung, in diesem Fall der vermeintliche Helfer, in unmittelbarer Nähe befindet», erklärt Bettina de Roche, Tierärztin der Tierklinik Interlaken. Darum solle man bei unverletzten Jungtieren zwingend auf Abstand gehen und mindestens zwei Stunden warten, bevor man sie einsammelt.

Ohne Bewilligung strafbar

Strafbar macht man sich theoretisch in jedem Fall, da es gemäss Gesetz verboten ist, Wildtiere ohne Bewilligung einzufangen oder gefangenzuhalten. Das gilt aber nicht nur für Privatpersonen, sondern auch für Tierärzte. Und da Tierärzte aktuell keine generelle Bewilligung zur Behandlung von Wildtieren haben, müssten sie theoretisch die Personen, die wegen eines solchen Tieres anrufen, abweisen und eigentlich sogar auffordern, es wieder an den Fundort zurückzubringen und es dann wieder zu holen und zum Tierarzt zu bringen, sobald dieser bei der zuständigen Stelle die Bewilligung zur Behandlung von jenem Tier eingeholt hat. Die zuständige Stelle ist dabei je nach Kanton der Wildhüter, Jagdaufseher, Revierpächter oder ein Amt.

Tierärztin Bettina de Roche erklärt, warum man sich regelmässig strafbar machen muss und wie man diese Situation lösen könnte.

Ein Aufwand, den wohl die wenigsten auf sich nehmen würden. Müssen sie glücklicherweise auch nicht. «Wenn uns jemand ein verletztes oder verwaistes Tier bringt, nehmen wir es auf und holen dann die Bewilligung für die Behandlung oder die Euthanasie des Tieres beim Jagdinspektorat Bern ein», so de Roche. Ob ein Tier behandelt oder eingeschläfert wird, hängt vom Grad seiner Verletzung ab.

Euthanasie vor Gefangenschaft

Das Ziel ist laut de Roche immer die Auswilderung. «Es soll nie das Ziel einer Behandlung sein, dass ein Wildtier, das aus der Wildnis kommt, danach permanent in Gefangenschaft leben muss.» Das bedeutet, dass sich ein Tier nach der Behandlung artgerecht verhalten, vor Raubtieren flüchten und sich selber ernähren können muss. «Wenn das durch eine Behandlung vermutlich nicht erreicht werden kann, müssen wir das Tier euthanasieren.»

So oder so braucht die Tierärztin eine Bewilligung. Während der üblichen Geschäftszeiten geht das meist recht schnell. «Wir rufen beim Amt an, erklären die Situation, und die entscheiden, was wir tun sollen.» Doch wann sich Wildtiere verletzten und von Menschen gefunden werden, richtet sich nicht nach Geschäftszeiten.

Vier Tage warten oder nicht?

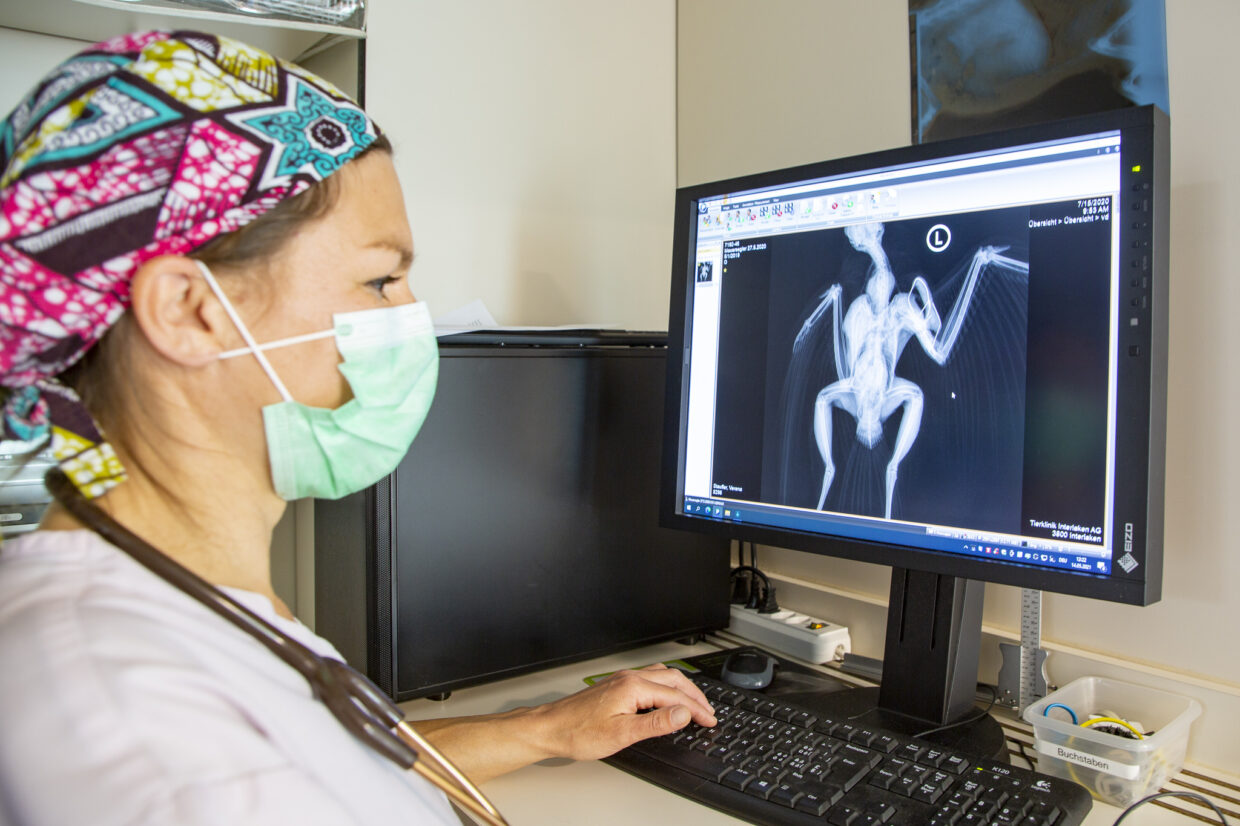

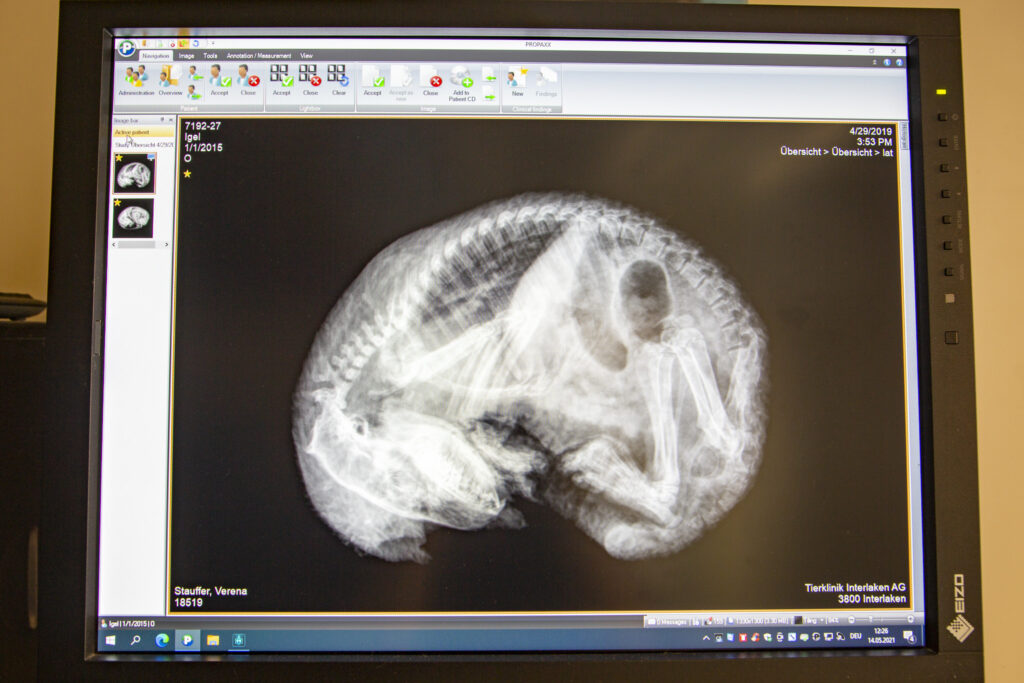

Gerade am Mittwochabend brachte jemand einen Igel in die Tierklinik Interlaken. Um das rechte Hinterbein des Männchens hatte sich ein Draht gewickelt und das Bein musste amputiert werden. «Wäre es eines der Vorderbeine gewesen, hätten wir ihn einschläfern müssen, da sie die zum fressen brauchen», so de Roche. Doch weder für das eine, noch für das andere konnte die Tierklinik Interlaken eine Bewilligung einholen.

Am Auffahrts-Donnerstag war das Jagdinspektorat wegen des Feiertags zu. Am Freitag aufgrund des Brückentags auch. Am Wochenende sowieso. «Hätten wir bis Montag mit der Behandlung gewartet, hätte der Igel nicht nur extreme Schmerzen aushalten müssen, sondern wäre vermutlich auch septisch geworden und gestorben.»

«So oder so strafbar»

Eine Zwickmühle. Denn in so einem Fall greift nicht nur das Jagdgesetz, das die Behandlung verbietet, sondern auch das Tierschutzgesetz, aufgrund dessen man ein Tier nicht unnötig leiden lassen darf und damit nach einer Behandlung verlangt. «Wir machen uns also so oder so strafbar», so de Roche. Darum entschied sich die Tierklinik, den Igel zu behandeln und das Amt am Montag zu informieren. Dafür könnte die Tierklinik Interlaken eigentlich gebüsst werden. Doch das ist sehr unwahrscheinlich. «Ich habe noch nie davon gehört, dass ein Tierarzt wegen einer zu spät eingeholten Bewilligung bestraft wurde.»

Dennoch hätte die gängige Praxis mit dem neuen Jagdgesetz im vergangenen Jahr geändert werden sollen. Da dieses aber abgelehnt wurde, beauftragte das Parlament den Bundesrat, die dringlichsten Massnahmen dazu mittels Verordnungen zu regeln. Die Fachsektion für Wild-, Zoo- und Heimtiermedizin SVWZH der Gesellschaft Schweizer Tierärztinnen und Tierärzte fordert nun, dass auch die Erstversorgung von Wildtieren darin geregelt wird.

Auch de Roche hofft, dass sie künftig zum einen über sofortige Euthanasie als auch über die Behandlung entscheiden kann. «Schon heute fragt uns das Amt bei der Bewilligung nach unserer Einschätzung, und ich habe es noch nie erlebt, dass sie dieser dann nicht entsprochen haben.»

Kein Halter, kein Lohn

Laut de Roche gibt es bei der Behandlung von Wildtieren aber noch ein weiteres Problem. «Wildtiere haben keinen Halter, das heisst, uns fehlt ein Auftrag für ihre Behandlung, wodurch es niemanden gibt, der die Kosten übernimmt.» Ausser natürlich die Tierklinik selbst. Dass die Kosten für Pflege, Haltung, Fütterung und Betreuung für die Dauer der Bewilligung übernommen wird, ist ebenfalls Teil der SVWZH-Forderung.

Bei bis zu vier Wildtieren pro Woche, die in die Tierklinik Interlaken gebracht werden, ergibt das jährlich mehrere Tausend Franken an Material-Kosten. Wäre die Arbeitszeit mit eingerechnet, wäre der Betrag um ein Vielfaches höher. «Zu der effektiven Behandlungszeit kommt auch die Zeit dazu, die wir etwa für das Einholen der Bewilligungen oder für das Auswildern brauchen.»

Beim Auswildern helfen glücklicherweise meist Auffangstationen aus, also Privatpersonen oder Organisationen, die die Tiere nach der Behandlung zu sich nehmen, bis sie wieder fit sind, und sie dann freilassen. «Wenn ein Tier nicht verletzt ist, wären wir sogar froh drum, wenn man es direkt in eine Auffangstation bringt und das nicht über uns abgewickelt wird.»

Zuständigkeiten zu unübersichtlich

Doch dazu müsste der Finder zunächst wissen, wo er sich melden muss. Denn es gibt zwar viele Auffangstationen, auch hier die meisten davon ohne Bewilligung, weshalb es nirgends ein umfassendes Verzeichnis gibt. Ein weiterer Punkt auf der SVWZH-Liste. Die Zuständigkeiten sollen vereinheitlicht und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden.

Selten komme es auch vor, dass die Klinik Tiere in der Obhut von unerfahrenen Privatpersonen belassen, so de Roche. Etwa wenn ein Vogel in eine Scheibe geflogen ist, und zwar etwas verwirrt wirkt, aber keine offensichtlichen Schäden hat. «Dann empfehlen wir, ihn mit einer Schale Wasser in eine luftdurchlässige Box zu legen.» Wenn er sich nach einigen Stunden erholt habe, könne man ihn wieder freilassen. «Wenn nicht, sollte man ihn bei uns vorbeibringen, damit wir ihn durchchecken können.»