Nach drei Jahren der Planung und dem Einbezug aller möglichen betroffenen Personen hat die Stadt ein neues Beleuchtungskonzept. Dieses soll nun nach und nach umgesetzt werden und so nicht nur den Energieverbrauch und die Lichtemissionen senken, sondern auch das Sicherheitsgefühl stärken.

«Und Gott sprach: Es werde Licht! Und es ward Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war.» Ganz so einfach, wie es in der Bibel steht, hatten es die Köpfe hinter dem neuen Beleuchtungskonzept der Stadt Bern nicht. Drei Jahre haben sie daran gewerkelt, nun ist es endlich fertig. Und wurde am Dienstagabend bei einem Lichtspaziergang den Medien präsentiert.

Immer mehr Lichtklagen

Wie so vieles hat auch Berns neues Beleuchtungskonzept seinen Ursprung in einem Missstand. In den letzten Jahren habe das künstliche Licht im öffentlichen Raum stark zugenommen, schreibt die städtische Direktion für Sicherheit, Umwelt und Energie in ihrem Begleitschreiben zum neuen Konzept. Damit einher gingen laut Adrian Stiefel, Leiter von besagter Direktion, auch die diesbezüglichen Beschwerden. «Wir haben zeitweise wirklich viele Lichtklagen erhalten und haben damals entschieden, es braucht ein harmonisiertes Beleuchtungskonzept.»

Um diese Lichtharmonie zu erreichen, steuert das Konzept nicht nur die öffentliche Beleuchtung, sondern auch die von privater und kommerzieller Seite aus. Schweizweit gebe es kein vergleichbares Projekt, so Stiefel. Vermutlich unter anderem deswegen, weil die Vereinbarung so vieler unterschiedlicher Bedürfnisse einer Herkulesaufgabe gleichkommt. «Wir haben von Anfang an den Anspruch, mit allen Akteuren zusammenzuarbeiten, sodass wir ein Verständnis dafür schaffen konnten, dass mehr Licht nicht immer besser ist.» Insbesondere bei den Läden war das nicht einfach gewesen.

Bessere Sichtbarkeit durch gezieltere Lichtnutzung

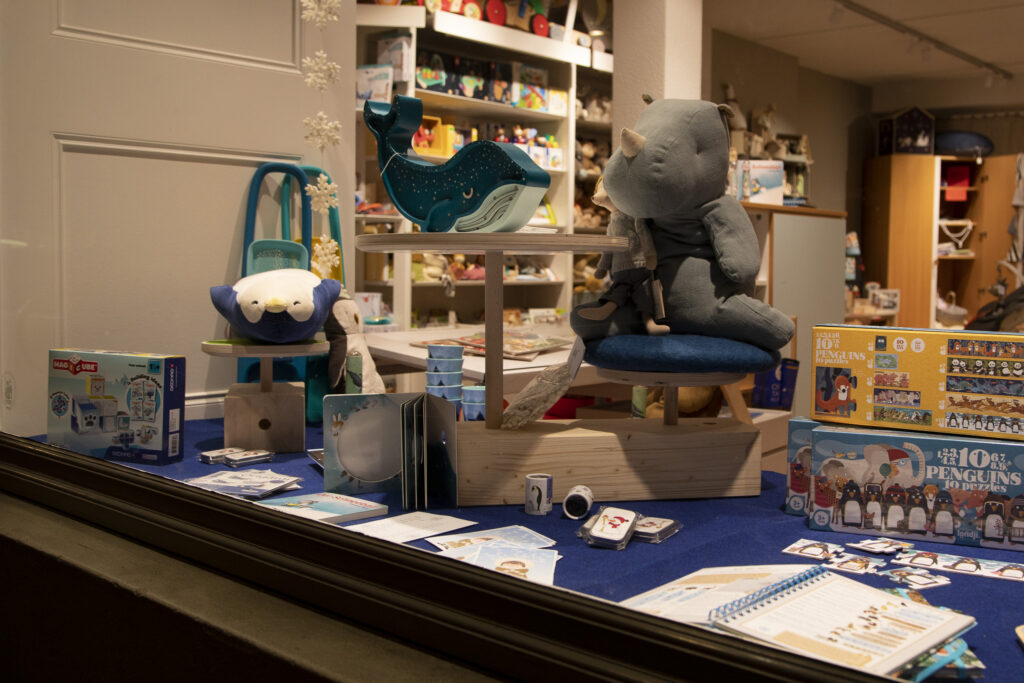

«Uns ist vollkommen klar: Läden, Schaufenster und Reklamen müssen sichtbar sein. Darum gibt es sie ja auch», so Stiefel. Anhand eines Pilotprojekts hätten sie aber aufzeigen können, dass man auch mit wenig Lichtemission immer noch und wenn nicht sogar noch sichtbarer ist. «In einem schwächeren und gezielt eingesetzten Licht ist die Ware besser zu erkennen, weil man nicht vom grellen Licht geblendet wird.» Doch nicht nur die Lichtstärke, sondern auch die Lichtdauer ist neu geregelt.

In der Kernzone ist die Beleuchtungsdauer auf 23.00 Uhr beschränkt, in den Wohnzonen auf 22.00 Uhr. Davon gibt es aber Ausnahmen: «Wenn etwa ein Restaurant länger offen hat, darf es natürlich die Beleuchtung anlassen», so Stiefel. Die Beschränkung der Beleuchtungsdauer gilt theoretisch auch für Privatpersonen. Hier seien die Anforderungen aber etwas lockerer. «Wohnzimmerbeleuchtung auch mitten in der Nacht wird natürlich nicht verboten.» Aber etwa Aussenbeleuchtungen und speziell auch die Weihnachtsbeleuchtung sollten in Massen gehalten werden. Bezüglich der Dauer aber auch der Stärke. «Zum Schutz der Nachbarn sollte sie nicht zu bunt oder zu stark blinkend sein.»

Der Tod der Insekten

«Licht ist etwas sehr Emotionales», so Stiefel. Im richtigen Mass schaffe es eine Identität und gebe einem ein gutes Gefühl. «Aber übermässige Lichtemissionen sind schädlich für die Umwelt und auch die Leute.» So sei gerade etwa blauweisses Licht «der Tod für Insekten».

Das neue Beleuchtungskonzept beruht aber nicht nur ökologischen und ästhetischen Beweggründen, sondern soll auch das Sicherheitsgefühl stärken. Aber halt: Fühlt man sich in einer stärker beleuchteten Stadt nicht sicherer? Doch diese Annahme stimmt gemäss Stiefel eben genau nicht zwingend. Und zieht als Vergleich das Stehen auf einer Bühne heran.

Fliessende Übergänge

«Da wird man angestrahlt, alle sehen einen, aber man sieht das Publikum wegen des Blendeffekts nicht richtig», so Stiefel. Dasselbe passiere, wenn man auf einem stark beleuchteten Weg unterwegs ist, die Bereiche neben dem Weg dagegen stockdunkel sind. «Auf dem Weg fühlt man sich total ausgestellt und hat keine Ahnung, ob nebenan im Dunkeln jemand ist.» Mit dem neuen Beleuchtungskonzept sollen solche Kontraste vermieden und stattdessen fliessende Übergänge geschaffen werden.

Ein solch grosses Projekt wird nicht an einem Tag umgesetzt. Zumindest nicht ohne ein göttliches Fingerschnippen. Im Falle des neuen Stadtberner Beleuchtungskonzepts kommen dagegen drei neue Vollzugsinstrumente zum Einsatz, die bereits vom Gemeinderat in Kraft gesetzt wurden. Ein neues Lichtprojekt wird künftig entweder durch eine Sanierung, eine Baubewilligung oder eine Klage angestossen. «Wir gehen davon aus, dass es in etwa zehn Jahren nahezu komplett umgesetzt sein wird», so Stiefel. Wie viel durch den geringeren Stromverbrauch eingespart werden kann, ist aber noch unklar. «Das wird sich noch zeigen.»