Am Sonntag ist es wieder soweit: Alle Uhren müssen eine Stunde vorgestellt werden. Doch wie funktioniert das 500 Jahre alte Uhrwerk im Stadtberner Wahrzeichen? Zytglogge-Richter Markus Marti zeigt, wie es geht und wie er dabei ein kleines Schlupfloch nutzt.

Am Sonntag heisst es wieder, umstellen auf die Sommerzeit. Während das die meisten Uhren in unseren Hosentaschen und an unseren Handgelenken mittlerweile vollautomatisch machen, gibt es noch immer mehr als genug Uhren, die manuell umgestellt werden müssen. Aber auch hier sind bei vielen nur ein paar Knopfdrücke und -umdrehungen notwendig. Bei einigen wenigen Exemplaren ist das deutlich aufwändiger wie etwa bei einem der Stadtberner Wahrzeichen überhaupt: die Zytglogge.

Vom Wehrturm übers Gefängnis zur Zytglogge

Erbaut wurde der Turm, den wir heute als Zytglogge kennen, zwischen 1218 und 1220. Damals diente er als Wehrturm und westlicher Abschluss der von der Aare umringten Stadt Bern. Doch die Stadt wuchs schnell, und schon 50 Jahre später stand der Turm nicht mehr an vorderster Front, sondern mittendrin, weshalb er zum Gefängnis umfunktioniert wurde.

Ein sogenannter Käfigturm war er dann auch einige Zeit. Bis zum grossen Stadtbrand 1405, der grosse Teile Berns in Schutt und Asche legte. Noch im selben Jahr begann die Stadt mit dem Wiederaufbau, und auch der frühere Wehr-/Käfigturm wurde neu aus dem charakteristischen Berner Sandstein errichtet, fortan aber als Uhrturm genutzt. Das Uhrwerk war jedoch störungsanfällig und nicht gerade präzise. Das änderte sich 1530, als der eigentliche Waffenschlosser Kaspar Brunner eine neue Uhr baute.

Zytglogge-Richter

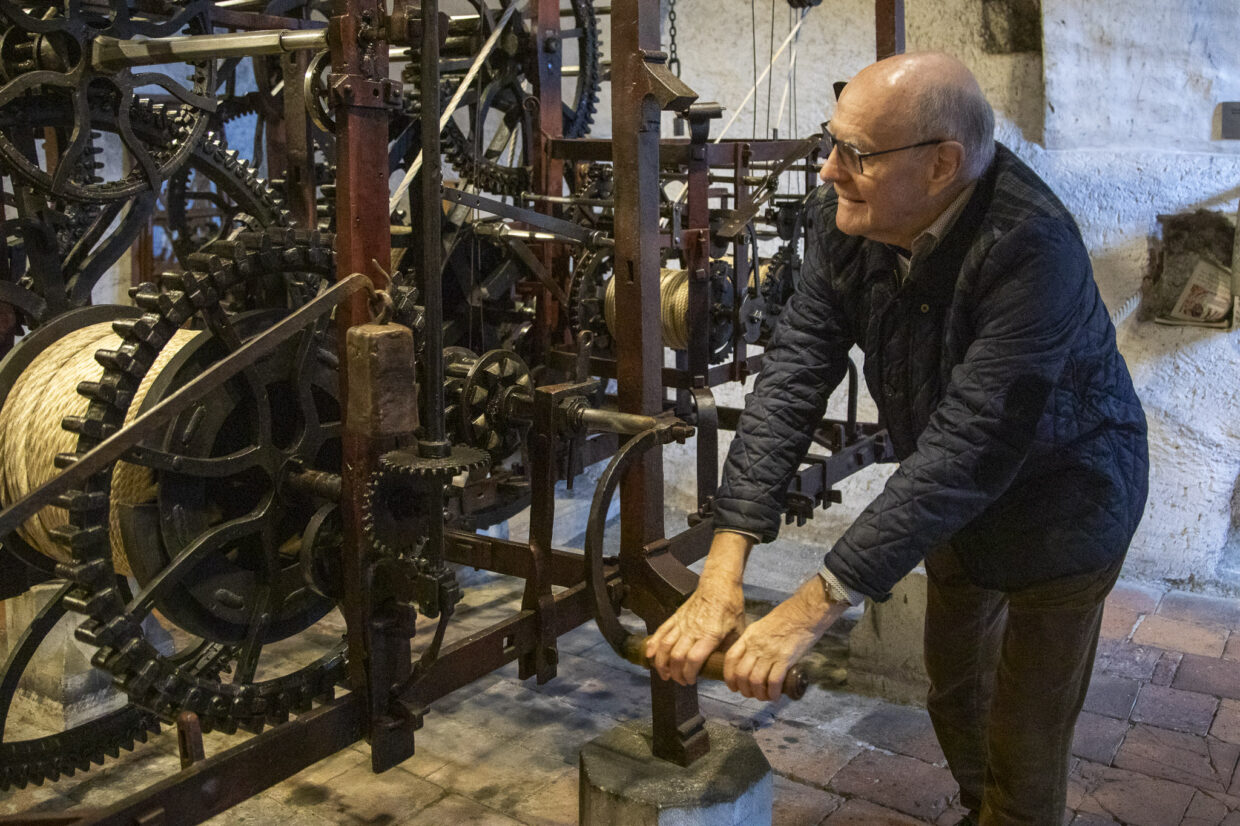

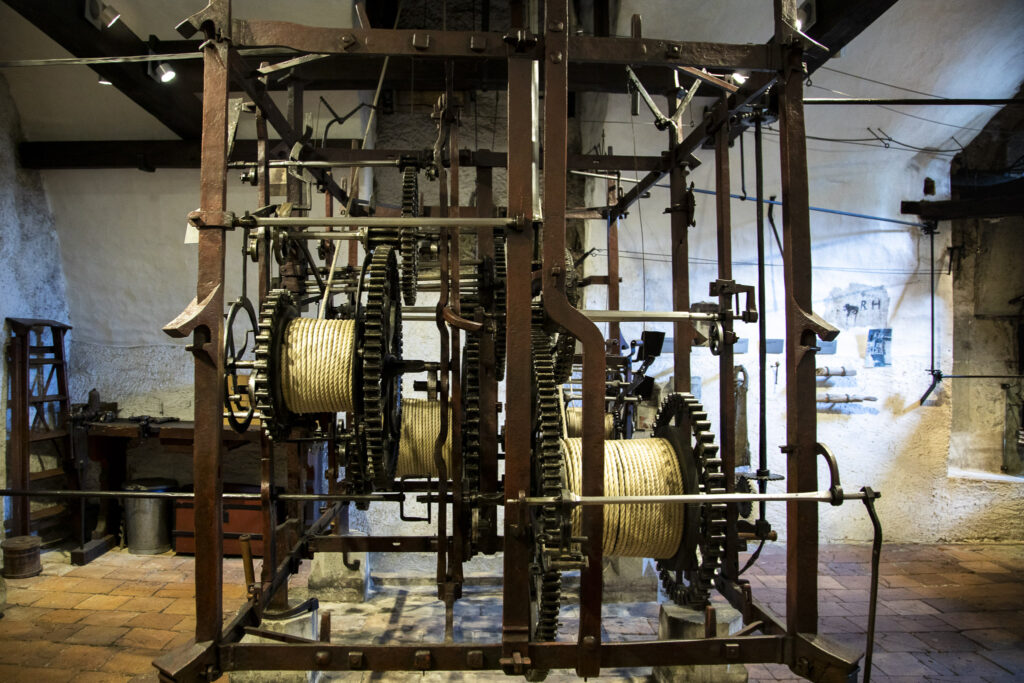

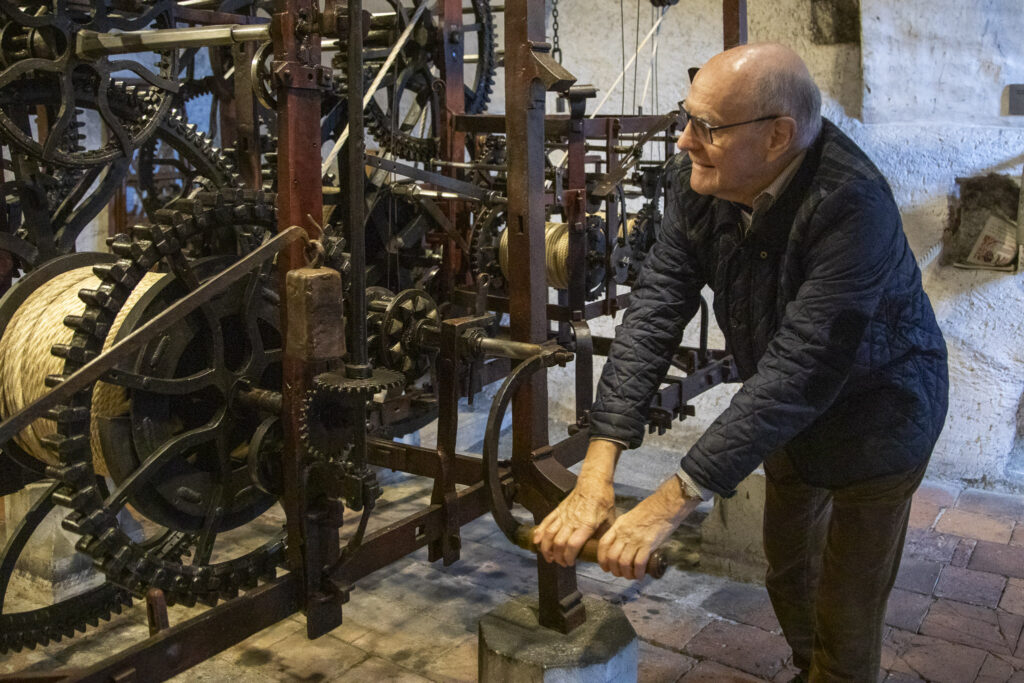

Brunners Uhr ist noch heute in Betrieb. Der ursprüngliche Foliot-Gangregler wurde rund 150 Jahre später allerdings durch ein moderneres und genaueres Pendel ersetzt. Obwohl dieses durchdachte, geschmiedete und stabile Wunderwerk die Jahrhunderte überdauert hat – oder vielleicht genau deswegen –, braucht die Uhr besondere Handhabung und Pflege. Dafür sind die Zytglogge-Richterinnen und -Richter zuständig. Der wohl erfahrenste unter ihnen ist Markus Marti.

1978 betrat Marti erstmals die Zytglogge. Die Firma des damaligen Fernmeldeingenieurs hatte einen laufenden Auftrag von der Stadt, alle städtischen Uhren zu betreuen. Als der bisher zuständige Mitarbeiter in Pension ging, meldete sich Marti freiwillig. «Ich wohnte schon zu dieser Zeit in der Altstadt und dachte mir: Ich laufe sowieso jeden Tag unter diesem Turm durch, also wieso nicht.» Damals seien seine Aufgaben im Vergleich zu denen von heute aber ganz anders gewesen. «Ich war nur zuständig fürs Aufziehen und hatte eine strenge Regelung.» So hätte er etwa niemanden reinlassen dürfen, und wenn irgendeine Störung vorlag, musste er einen Spezialisten holen lassen. «Ich durfte nichts selber machen.» Mittlerweile ist er seit 20 Jahren selbstständig und hat einen Vertrag mit der Stadt. «Das heisst, ich bin selber verantwortlich, dass immer alles läuft.»

Das Aufziehen

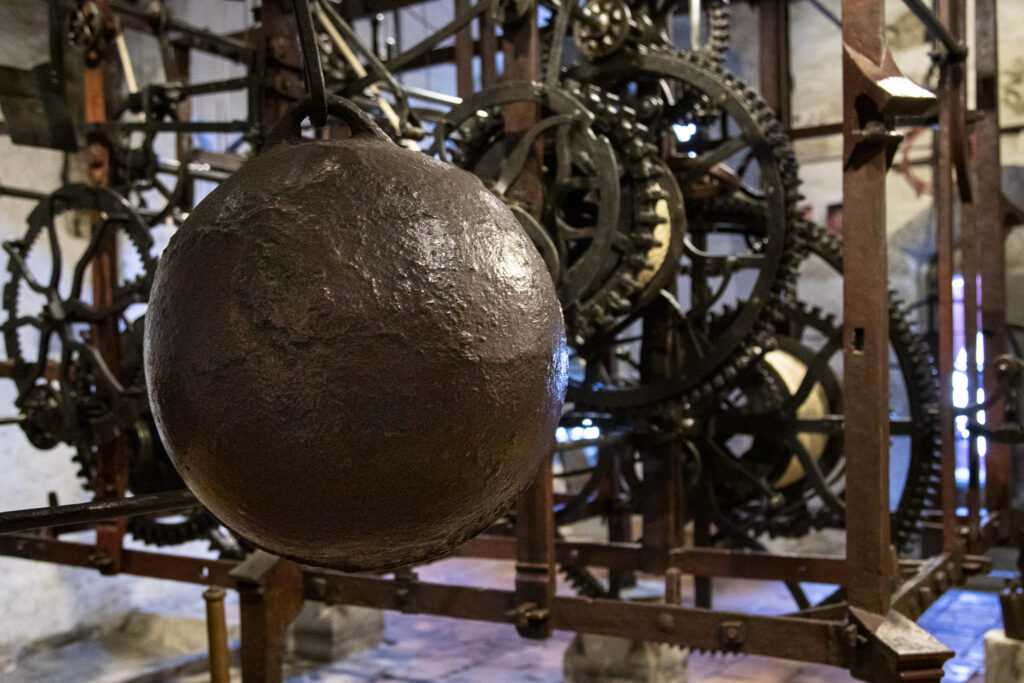

Die Hauptaufgabe des Zytglogge-Richters ist laut Marti aber noch immer das Aufziehen. Dazu muss man zunächst verstehen, wie das Uhrwerk funktioniert. Das Gewicht der 400 Kilogramm schweren, in einem 20 Meter langen Schaft hängenden Steine treibt sie an. Wäre da nicht das über Seile, Spulen und Zahnräder verbundene Kronrad mit seiner eingebauten Hemmung, würden die Steine innert eines Sekundenbruchteils zu Boden donnern. So aber bleiben sie an Ort und Stelle und sacken nur mit jedem Schwung ein wenig herunter, den das 2,5 Meter lange Pendel macht und damit die Hemmung einen Zahn weiter schnellen lässt. Mit jedem Zahn und jedem Zentimeter, die die Steine näher am Boden sind, bewegen sich die Zeiger auf den beiden Uhren an den Aussenwänden der Zytglogge ein kleines bisschen weiter.

Gemäss Marti bräuchten die Steine auf diese Art gut 28 Stunden, bis sie auf dem Boden ankommen und damit die Uhr zum Stillstand bringen würden. «Das heisst, jeden Tag muss jemand in den Turm kommen und die Uhr aufziehen.» Gleichzeitig muss man darauf achten, dass die Uhr «einigermassen genau» läuft. «Sie darf schon ein bisschen abweichen, sie ist immerhin 500 Jahre alt.» Damit meint er aber etwa eine Sekunde und nicht etwa die Stunde, die die Zytglogge-Uhren wegen des anstehenden Wechsels zur Sommerzeit ab Sonntag nachgehen würden.

Richter der Zeit

Geht das Uhrwerk ein bisschen zu viel – oder eben auch plötzlich eine ganze Stunde – vor oder nach, muss Marti oder einer seiner Kollegen die Zeit richten. Daher auch der Name Zytglogge-Richter. Egal, wie stark das Uhrwerk falsch läuft, der Ablauf ist jeweils derselbe. Beim Vorstellen hält man das Pendel zunächst an, damit die Uhr zum Stillstand kommt, und klinkt bei der Hemmung des Kronrades aus. «Wenn ich die ausklinke, dann würde das Kronrad, angetrieben vom schweren Steingewicht, sehr schnell ablaufen.» Dank einer Sicherung kann er diesen Vorgang aber kontrolliert ablaufen lassen und bremsen, sobald das Uhrwerk eine Stunde vorgeht. «Dann halte ich wieder an und mache noch das Feinrichten, wenn es nötig ist.»

Geht das Uhrwerk vor oder steht wie im kommenden Herbst wieder die Umstellung auf die Winterzeit an, geht das Ganze viel einfacher. Einfacher, aber je nachdem wie stark das Uhrwerk falsch läuft, auch sehr viel länger. «Ich gehe in der Nacht nach oben, halte das Pendel an, und nach einer Stunde gebe ich ihm wieder ein bisschen Schwung», so Marti. Damit er aber nicht bis 3.00 Uhr morgens im Zytgloggeturm hockt, stellt er die Zeit meist schon ein paar Stunden früher um.

Schlupfloch durch die Zeit

Das hat laut Marti bisher aber noch niemand gemerkt. «Ich mache es erst nach Mitternacht, wenn das Flutlicht am Turm ausgeht. Dann ist alles so dunkel, dass man auch die Zeiger nicht mehr sieht.» Er warte, bis die Uhr zwölf geschlagen habe, und stelle dann die Uhr um. «Es ist zwar ein bisschen früh, aber das merkt niemand, dass sie dann um 1.00 Uhr schon 2.00 Uhr schlägt.»

Auch Samstagnacht wird Marti wieder in die Zytglogge gehen, eventuell wird er dieses Mal aber von seinem Sohn begleitet. Denn in seinem Alter will er langsam aber sicher das Geschäft an die nächste Generation weitergeben. Schon jetzt habe er den Betrieb offiziell an seinen Sohn weitergegeben, so Marti. «Aber ich bin natürlich immer noch da und helfe ihm.» Doch er merke, dass er langsam zu alt werde. Insbesondere das Aufziehen bereite ihm ein bisschen Mühe. «Was ich vorher in zehn Minuten gemacht habe, mache ich jetzt in einer Viertelstunde.» Allzu bald werde er sich aber nicht gänzlich von seiner zumindest stellvertretenden Arbeit als Zytglogge-Richter verabschieden. «Ich mache das, solange ich es kann. Und das sehr gern.»