21 Jahre lang war der Reichenbacher Pfarrer Markus Lemp Armeeseelsorger, Ende letzten Jahres hat er den Dienst quittiert. Trotz einiger trauriger Episoden möchte er seine Dienstzeit nicht missen. Gerade auch wegen der «Narrenfreiheit», die ihm und seinen Amtskollegen zugutekam.

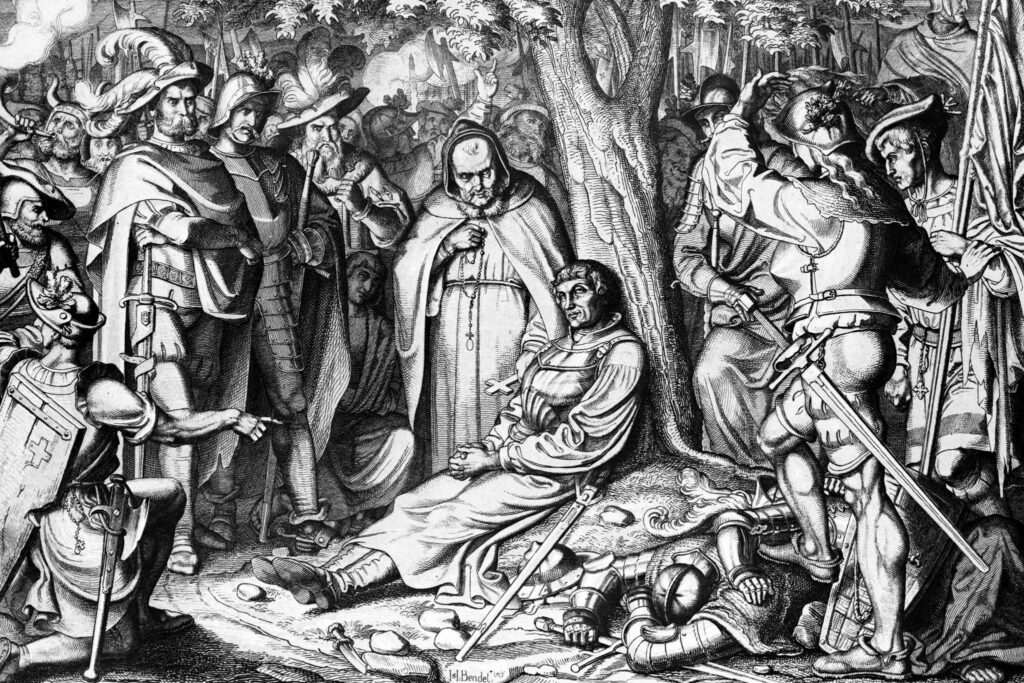

Die Verbindung von Kirche und Militär ist wohl schon so alt wie die beiden Institutionen selbst. Man denke etwa an die Kreuzzüge gen Jerusalem zwischen dem 11. und 13. Jahrhundert. Aber auch in der Schweiz wurde jeder ausrückende Heerhaufen seit Beginn der Schweizer Geschichte von einem sogenannten Feldprediger begleitet.

Der berühmteste ist wohl der spätere Reformator Ulrich Zwingli, der selbst an mehreren Feldzügen teilnahm, wie etwa der Schlacht von Novara 1513. Seit 2004 nennt man die im Militärdienst stehenden Geistlichen aber nicht mehr Feldprediger, sondern Armeeseelsorger. Einer von ihnen war bis vor kurzem Markus Lemp, Pfarrer der reformierten Kirche Reichenbach.

Armeeseelsorger Lemp meldet sich zum Dienst

Angefangen hat Lemps militärische Karriere vor genau 30 Jahren in der RS als Funker in der Kaserne Jassbach der Gemeinde Linden im Emmental. In der gleichen Kaserne absolvierte er während des Theologiestudiums seine WKs und trat nach dem Abschluss seines Studiums und der Feldpredigerschule im Jahr 2000 seinen Dienst als Armeeseelsorger an. Ende letzten Jahres gab er diese Spezialfunktion nun ab.

Weder das Pfarramt noch die Armeeseelsorge waren für Lemp ein Kindheitstraum. «Es hat sich nach und nach einfach so ergeben.» Zwar wuchs er in einer reformierten Familie auf und half im Gymi bei der Leitung der Konfirmationslager, doch die Religion hätte ihn erst im Studium so richtig gepackt. «Die Thematik fand ich vorher schon spannend, aber erst da wuchs in mir der Wunsch, ein Pfarramt zu übernehmen.» Von dort war es nicht mehr weit in die Feldpredigerschule.

Die Uniform macht den Unterschied

Drei Wochen plus ein einwöchiges Praktikum dauerte die Ausbildung, die heute «Technischer Lehrgang für Armeeseelsorger» genannt wird. Währenddessen habe er gelernt, «sich im militärischen Umfeld zu bewegen», so Lemp. «Das hat angefangen beim Grüssen und der korrekten Uniform bis hin zu organisatorischen Sachen, wie man beispielsweise einen Besuch im Feld organisiert.» Inhaltliches wurde in dieser Zeit nur marginal thematisiert. Mehr ist laut Lemp auch nicht nötig: «Im Prinzip habe ich als Armeeseelsorger das gleiche wie in meinem Pfarramt gemacht. Einfach in Uniform.»

Dass ein Theologe in Tarnfarben auf den ersten Blick vermutlich «speziell» erscheint, dem stimmt Lemp zu. Auf den zweiten macht das Konzept für ihn aber mehr als Sinn. «Auch Militärangehörige haben ihre Probleme und Sorgen und brauchen eine Ansprechperson, gerade auch, weil sie sich in einer eher ungewohnten Situation befinden.» Meistens ginge es dabei gar nicht um religiöse Themen. «Manchmal braucht man einfach jemanden, der da ist und zuhört.»

Prediger im Aussendienst

Zu Lemps Aufgaben gehörten nebst der Orientierung über das Angebot der Armeeseelsorge auch Gottesdienste für Militärleute, die übers Wochenende nicht nach Hause können, und Einzelgespräche mit allen Armeeangehörigen des Stützpunkts Jassbach, die ein solches wollten. Dennoch war Lemp laut eigenen Angaben höchstens 18 Tage im Jahr im Einsatz. Vermutlich auch, weil er sich die Zuständigkeit mit einem welschen Kollegen teilte.

Die Probleme und Anliegen, mit denen die Militärmänner und -frauen zu ihm gekommen sind, seien äusserst vielfältig, erzählt Lemp. Eine Häufung habe es tendenziell eher im zeitlichen Ablauf gegeben, und zwar hätten die Anfragen jeweils am Anfang einer neuen Ausbildungstruppe zugenommen. «Dann betraf es häufig Probleme, die man zu Hause hat zurücklassen müssen, und die Umstellung von der Freiheit zu Hause zur Hierarchie im Militär.» Weswegen es so wichtig ist, dass sich Armeeseelsorger nicht in klassische Armee-Hierarchie eingliedern.

«Narrenfreiheit» in der Armee

Alle Armeeseelsorgenden werden bei Dienstantritt zum «Hauptmann». Von dort gibt es für sie keine Beförderung oder Degradierung. Zudem können sie weder Befehle aussprechen, noch müssen sie solche entgegennehmen. «Wir sind im Prinzip nur unserem Gewissen und der Kirche gegenüber verpflichtet», erklärt Lemp. Damit gelte für sie eine Art «Narrenfreiheit».

Ein Armeeseelsorger kann laut Lemp etwa intervenieren, wenn er einen Rekruten nicht mehr für einsatzfähig hält, dieser aber «gezwungen» werde, weiterzumachen. «Ich hatte so einen Fall, habe das Gespräch mit Kommandant und Instruktor gesucht und konnte den Rekrut quasi als Anwalt vertreten.» Oder ein Schikane-Vorfall, bei dem er einen ganzen Zug zusammengezogen hat. «Diese Möglichkeiten sind sehr wertvoll.»

Ein militärisches Begräbnis

Solche Vorfälle kommen glücklicherweise nicht allzu oft vor. Dennoch gibt es auch in Lemps insgesamt 21-jähriger Armeeseelsorger-Karriere noch tragischere Momente: Ein Soldat verstarb an einer Hirnhautentzündung. «Es gab dann ein militärisches Begräbnis, das ich gemeinsam mit der Pfarrerin seines Heimatorts geführt habe.»

Trotz dieser negativen Episoden möchte Lemp seine Zeit beim Militär nicht missen. «Es war eine sehr schöne Zeit, von der ich sehr viel profitiert habe.» Gerade der Kontakt mit dieser Altersgruppe, den es in seinem Pfarramt eher weniger gebe, hätte er sehr geschätzt. «Nach der Konfirmation haben leider nur wenige engen Kontakt mit der Kirchengemeinde.»

Mit 50 Schluss

Im letzten Jahr wurde Lemp 50 Jahre alt und hatte damit das Alter erreicht, in dem er seinen Milizdienst als Hauptmann beenden kann. «Deswegen habe ich mich entschieden, diesen Dienst nun abzugeben», so Lemp. Die 245 Diensttage, die jeder Soldat und jede Soldatin leisten muss, hat er schon vor längerem erreicht. «Es ist zwar ein freiwilliger Dienst, aber wenn man sich mal als Armeeseelsorger verpflichtet hat, wird schon erwartet, dass man ihn nachher auch macht.»

Verständlich, denn seit Jahren mangelt es der Schweizer Armee an Seelsorgern. Vermutlich deswegen wurden Anfang des letzten Jahres die Aufnahmebedingungen der Armeeseelsorge gelockert und es dürfen nicht wie bisher nur reformierte und katholische Geistliche eintreten, sondern nun auch Freikirchler. Eine weitere Öffnung für Muslime und Juden wird aktuell diskutiert.

Dass die Religion beim Armeeseelsorge-Dienst nur eine begrenzte Rolle spielt, kann Lemp bestätigen. «Es gab vielleicht zwei bis drei Fälle, in denen eine Person nichts mit meinem Glauben anfangen konnte, und dort habe ich dann angeboten, sie weiterzuvermitteln.» Ein grundsätzliches Anliegen sei ihm immer gewesen, eine «Ansprechperson für alle» zu sein und dass seine «christliche Haltung» deutlich sichtbar ist. «Damit meine ich nicht, dass Religion im Zentrum des Gesprächs stehen muss, sondern, dass man Nächstenliebe lebt.»